Fプロジェクト 第12回 サッポロビール篇

「サッポロビール博物館」設立プロジェクト

近代北海道の礎となった開拓使と国産ビール誕生の物語を伝え続ける

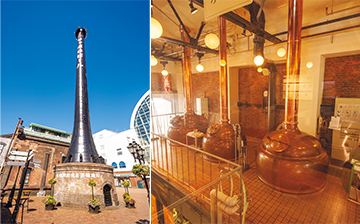

時を経た赤レンガの壁が北の大地の青空に映える。札幌の観光名所らしくひっきりなしにタクシーやバスが停車し、降り立った観光客の誰もが一様に、その歴史ある建造物を背景に旅の記念の写真撮影を楽しんでいる。

記念写真のフレームの中でとくに存在感を示しているのは、建物の背後にそびえるレンガづくりの巨大な煙突とそこに描かれた「★サッポロビール」の文字だ。

ここ、サッポロビール博物館では、1876年に“サッポロ”の地で生まれ、この夏も多くの人々ののどを潤したサッポロビールの歴史と変遷を、そして北海道の近代史の足跡を今に伝えている。

-

サッポロビール博物館と併設のサッポロビール園開拓使館(右奥)。レンガでつくられた明治時代の貴重な建造物として北海道遺産に指定されている。

-

「北海道観光マスター」の称号も持つ、サッポロビール博物館館長の栗原 史さん。

陽光がふりそそぐ戸外からエントランスの奥へ、ほの暗い館内に足を踏み入れる。まるで時を遡る扉を通り抜けたかのように、そこには長い年月を越えてきた建物特有の空気が流れていた。

「この博物館と『サッポロファクトリー』は、なぜこの地でサッポロビールが生まれたのかをお伝えしている場所なのです」

出迎えてくれたサッポロビール博物館館長の栗原史さんが、サッポロビール誕生の物語を語り始めた。それは北海道開拓使の歴史を辿る物語でもあった。

開拓使麦酒醸造所の開業

明治新政府は1869(明治2)年7月、広大な北の大地を開拓するための「開拓使」を設置し、この地を「北海道」と命名した。開拓使は今でいう省庁のようなもので、明治初期の北海道近代化への道筋をつける役割を担った。

開拓使設置の背景には大きなふたつの脅威があった。ひとつは欧米の列強諸国によるアジアへの進出。植民地化されないために、日本は独立した近代国家として認められる必要があった。もうひとつは南下政策をとって千島、樺太、蝦夷地を脅かしていた帝政ロシアの存在だ。北海道で民度の高い人々が生活を営んでいることを国際世論に示すことで、ロシアに対する抑止力にしようというものだった。

こうした背景から、北海道での近代産業育成が急がれていた。開拓使は、北海道各地に洋式の官営農場や、製糸、製糖、製麻、葡萄酒醸造、味噌醤油醸造、缶詰製造といった官営工場を設立。32事業40工場が一斉に起ち上げられた。

ビールづくりは、この時起ち上げられた事業のひとつだった。ビールの原料となる大麦の栽培が気候的にも土壌的にも適していたこと、また北海道の岩内や日高で野生のホップが見つかったことから栽培が可能と考えられ、北海道の農業育成につながるとされた。原料を生産できるのなら実際にビールづくりもできる、販売もできるということになった。

1871(明治4)年9月、開拓使は東京に農事試験場「官園」を創設する。将来北海道で栽培する農作物を、まず東京の官園で試験栽培し、成功のメドがついてから北海道に移植しようという考えであった。

ビール製造についても、まず東京の官園で試験製造をする方針だったが、これに異を唱えたのが、開拓使東京出張所農業課の最上職にあった村橋久成だった。村橋は、北海道でビールの原料となる大麦やホップが栽培できるだけでなく、醸造施設を建設するための木材、醸造に不可欠な豊かな水、冷製ビールに必要な氷雪などが豊富にあることを挙げ、最初から札幌でビールづくりを始めるべきであると主張、それが認められるかたちとなった。

開拓使長官の黒田清隆の要請により麦酒醸造所建設の実質的な責任者となった村橋は、中川清兵衛を醸造技師として雇う。中川は幕末に密航してヨーロッパに渡り、ビールの本場ドイツでビール醸造の技術を修得した日本人初のビール醸造技師だった。

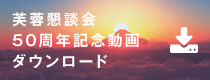

1876(明治9)年9月23日、「開拓使麦酒醸造所」が正式に開業した。木造2階建て、建坪は260坪ほどで、開業当初は発酵がうまく進まないといったトラブルもあったが、村橋と中川は協力して困難を乗り越え、開業翌年には初めてのビール醸造に成功する。

当時の日本には外国人が設立したビール醸造所や、個人がつくったごく小規模の醸造施設はあったが、本格的な設備を持つ醸造所で日本人によってビールがつくられたのは、開拓使麦酒醸造所が初めてであった。

サッポロビールの歴史が始まったその場所は、現在「サッポロファクトリー」としてショップやレストランを有する札幌市民の憩いの場となっている。そしてその一角では、「札幌開拓使麦酒醸造所」が、創業からの伝統を受け継ぎ、当時の製法に則したビールづくりが続けられている。

-

「開拓使麦酒醸造所」の開業式(上)。積み上げたビール樽には「麦とホップを製す連者(れば)ビイルとゆふ酒になる開業式」と白字で大きく書かれていた。現在もそのレプリカが博物館の一角に設置されている(下)。

-

ドイツで日本人として初めてビール醸造を学んだ中川清兵衛(中央)と、麦酒醸造所建設の責任者であった開拓使官吏村橋久成(右)。左は発売当初の「札幌ビール」のラベル(丸善雄松堂株式会社所蔵)。

-

民営化へ、経済界の実力者の力を得て飛躍

ドイツの醸造法により低温で発酵・熟成させた北海道初のビールは、「冷製札幌麦酒」と名づけられ、1877(明治10)年9月に東京で発売された。明治天皇にも献上された「冷製札幌麦酒」は高い評価を受け、次第に販路も拡大、製造量も増えていった。

開拓使長官の黒田は、ビールの原料となる大麦、ホップの育成と地元産利用を指令した。このことが、今日まで続いているサッポロビールの品種改良と協働契約栽培の端緒となっている。開拓使は札幌官園などで大麦の試験栽培を行ったが、栽培に適した大麦が得られず苦労の連続だったという。しかし1880(明治13)年、ようやく全量を道内産で賄えるようになり、翌1881(明治14)年には開拓使麦酒醸造所で使用するホップもすべてが道内産となった。

1882(明治15)年3月、開拓使の廃止に伴い農商務省工務局の所管になった開拓使麦酒醸造所は「札幌麦酒醸造所」と改称され、その後、1886(明治19)年1月、醸造場は新設された北海道庁に移管された。

北海道庁初代長官の岩村通俊は、本土資本の北海道導入を奨励するため、道庁所管の工場や農場を民間へ払い下げ、または貸し下げる方針を打ち出す。この時の払い下げの条件書の中にも、北海道原料を極力使うことが謳われていた。

サッポロビールはこの精神を守り続け、今も北海道産の大麦のほとんどを購入してビール醸造に使用している。

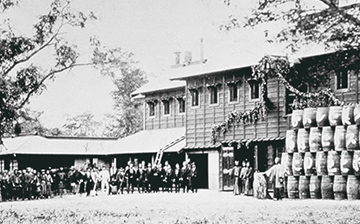

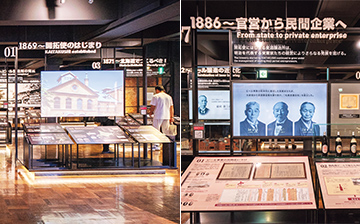

1886(明治19)年11月、道庁から官営ビール事業の払い下げを受けたのは大倉喜八郎だった。大倉は札幌麦酒醸造場に自身の名を冠して「大倉組札幌麦酒醸造場」と改名、民間でのビール事業がスタートした。翌年、大倉は政財界に多大な影響力を持つ渋沢栄一、浅野総一郎らに事業を譲渡、1887(明治20)年12月には大倉自らも経営に参画し、新会社「札幌麦酒会社」を設立する。こうして渋沢らが加わることで、ビール事業は大きく飛躍する基礎が築かれた。

開拓使は数多くの事業を起ち上げたが、その中で今日まで存続しているのはサッポロビールと、札幌農学校として誕生した北海道大学のみ。サッポロビールのDNAには、「開拓使」という北海道が近代化へ歩み始めた当時の人々の思いも受け継がれているのだ。

-

大倉喜八郎(中央)と渋沢栄一(左)。右は大倉組時代の「札幌ビール」のラベル。

-

当時の大倉組札幌麦酒醸造場(1887年刊『札幌繁盛記』所収)。

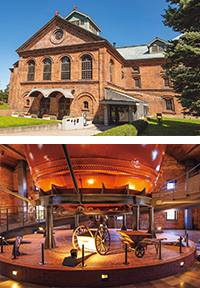

「開拓使麦酒記念館」開館

1966(昭和41)年、サッポロビール創業90周年を記念して、「開拓使麦酒記念館」が開館した。記念館のレンガづくりの建物は、1890(明治23)年に札幌製糖会社の工場として建てられたもの。それを1903(明治36)年5月に札幌麦酒が買収、1905(明治38)年からビールの原料となる大麦を麦芽にするための製麦場として稼働していたが、老朽化に伴いその役目を終え、改修されたのだ。

栗原館長は当時の経緯について次のように説明された。

「1966年に札幌第2工場が竣工したことから、当時製麦場として使っていたこの建物は役割を終えることになり、新工場計画の数年前からこの建物をどうするかが議論されました。取り壊し案もあったということですが、当時のサッポロビール本社の部課長や札幌工場長、札幌支店長らから、歴史ある赤レンガの建物を残すべきだという意見が出たのです」

1966年の時点で築75年を経過していた歴史ある建造物を文化的遺産として保存し、サッポロビールが生まれた開拓使の歴史を伝える場としたい。こうした意見を受けて、開拓使麦酒記念館の開設が決定。レンガづくりの建物は、その趣きを保って「サッポロビール資料室」(のち1967年に資料館に改称)と、館内でビールと食事が楽しめるサッポロビール園に生まれ変わり、このふたつの総称が「開拓使麦酒記念館」となった。

-

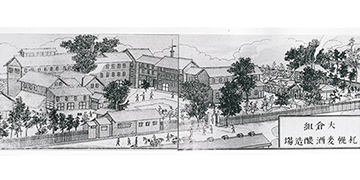

1966(昭和41)年に開設された「サッポロビール資料室」。

-

(左)ひときわ存在感を示すビールの仕込時に麦汁を煮沸するための煮沸釜(ウォルトパン)。現在の博物館でも展示されている。

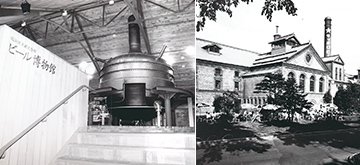

(右)1987(昭和62)年にリニューアルオープンした「サッポロビール博物館」。

来館者は前庭に置かれたテーブルでビールを楽しむこともあった。

「サッポロビール博物館」への改称

それから20年後、ビール製造の中心は恵庭の工場に移ることになり、第2工場は稼働を停止。それまで行われていた工場見学も1987(昭和62)年に終了することとなった。サッポロビール資料館もその前年に見学を終了して改装工事に入った。

「工場の見学が終わることが決まったために、資料館を改修して、サッポロビールの誕生からの流れを知っていただくための博物館としてリニューアルしたということだったのでしょう」と栗原館長。

改装を終えた資料館は1987(昭和62)年7月、“日本初のビールに関する専門博物館”「サッポロビール博物館」としてリニューアルオープン。そして1989(平成元)年にビール製造の中心は札幌から恵庭市に移っていった。

2016(平成28)年4月、サッポロビール創業140周年を記念して、博物館は再度のリニューアルオープンを迎えた。

「サッポロビールの創業から現在に至る取り組みを知っていただく場として、札幌でなぜビール産業が興ったのか、それがどのように発展して今のサッポロビールにつながってきたのかを、お客様に感じ取っていただこうというのが、リニューアルの目的でした。

おかげさまで今では札幌の観光スポットとして大勢の皆様にご来館いただき、コロナ禍明けの昨年は年間約50万人、今年はそれを上回る来館者が見込まれています」

老朽化でレンガの壁がぽろぽろ落ちたり、雨漏りが発生したり、その補修・維持管理は大変だが、来館者の安全を確保するために細心の注意を払っている、と言葉を結ぶと、栗原館長は館内見学へと誘ってくれた。

照明が抑えられた館内では、スポットライトに浮かび上がる展示物の間を数人のグループが移動していく。ガイドの説明に、熱心に耳を傾け深くうなずいているのは、博物館で日に数回実施されているプレミアムツアーの参加者たちだ。ここでサッポロビール誕生から今に至る歴史に触れ、近代北海道の成り立ちに触れる。そして最後に待っているのは、創業当時の味「復刻札幌製麦酒」と現代の生ビール「サッポロ生ビール黒ラベル」の飲み比べという、まさにプレミアムな館内ツアーだ。

博物館では一般入場だけでなく、こうしたツアーやイベントを実施して、訪れる人々に、この地で生まれ、現代に継承されているサッポロビールの魂を伝え続けている。

2026(令和8)年には創業150周年の節目を迎える。

「創業当時からのものづくりへの思い、その志を、一人でも多くの方に知っていただき、サッポロビールのファンになっていただける場でありたいと思います」

栗原館長は言葉を噛みしめるように開拓使と博物館の物語を語り終えた。

開拓使の歴史を今に受け継ぎ、サッポロビールの歩みとともに、サッポロビール博物館はさらに時を刻み続ける。

-

-

「サッポロファクトリー」(旧「開拓使麦酒醸造所」)では、創業当時の製法でビールがつくられている。鉄製の黒い煙突が今も聳え立ち、ランドマークともなっている。

-

館内には各時代の貴重な資料が多数展示され、パネルと映像とで開拓使や日本のビールの歴史についてわかりやすく解説している。

-

館長の栗原さんは、「北辰旗」を背にサッポロビール博物館の来歴を詳しく教えてくださった。

COLUMN

サッポロビールの星のマークは開拓使のシンボル

サッポロビール博物館の窓には大きな赤い星のステンドグラスが装飾されている。赤い星はビールのラベルにも用いられるマークだが、サッポロビールだけでなく明治期に建てられた札幌の歴史的な建物にもその意匠が施されている。時計台、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)、洋風ホテルとして建設された国指定重要文化財「豊平館」など。この赤い星は「五稜星(ごりょうせい)」と呼ばれ、北海道開拓使のシンボルマークとして用いられた。

サッポロビール博物館の窓には大きな赤い星のステンドグラスが装飾されている。赤い星はビールのラベルにも用いられるマークだが、サッポロビールだけでなく明治期に建てられた札幌の歴史的な建物にもその意匠が施されている。時計台、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)、洋風ホテルとして建設された国指定重要文化財「豊平館」など。この赤い星は「五稜星(ごりょうせい)」と呼ばれ、北海道開拓使のシンボルマークとして用いられた。

1872(明治5)年、開拓使の付属船船長だった蛯子末次郎が旗のマークとして北極星(北辰)を表す赤い星をデザインしたもので、以後、開拓使のシンボルマークとなり、当時開拓使が手がけた建造物や缶詰などの製品に、赤い星印が付けられるようになった。

サッポロビールの“星”マークは、この開拓使の精神が宿る五稜星がモチーフとなっているのだ。

-

開拓使長官・黒田清隆の指示によりデザインされた「北辰旗」が「開拓使船艦旗章」となった。札幌の「時計台」(左)にも赤い「北極星(北辰)」を見つけることができる。

-

「開拓使麦酒醸造所」(現在はサッポロファクトリー)の外壁や窓の装飾にも「北辰」の意匠があしらわれている。

サッポロビール博物館/北海道札幌市

「サッポロビール博物館」は、日本で最も歴史のあるビール博物館。1876年の北海道開拓事業から受け継がれるサッポロビールの歴史を体感できます。無料で館内3階・2階の展示スペースを自由に見学が可能、また、「プレミアムツアー」(有料、要事前予約)では創業当時の味「復刻札幌製麦酒」と現代の生ビール「黒ラベル」の飲み比べも楽しめます。なお、併設の「サッポロビール園開拓使館」は修繕工事のため2025年3月31日まで休館しており、リニューアルオープンは2025年4月1日を予定しています。詳しくは、下記「サッポロビール園」公式サイトでご確認ください。

営業時間

博物館見学スペース 11:00~18:00(最終入館17:30)

スターホール(有料試飲) 11:00~18:30(ラストオーダー18:00)

ミュージアムショップ 11:00~19:30

館内には巨大な煮沸釜が吹き抜けの空間にあり、取り囲むように設置されたスロープを下りながらその全体像を見ることができる。

プレミアムツアー休業日

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は催行し、翌日休業)、年末年始。

なお、見学スペースの自由見学・スターホールの有料試飲〈2025年1月〜〉・ミュージアムショップのお買い物はお楽しみいただけます。

休館日

12月31日(完全休館日となります)

臨時休館等、上記が変更となる場合がございます。

詳しくは「サッポロビール博物館」公式ホームページをご確認ください。

▶

https://www.sapporobeer.jp/brewery/s_museum/

「開拓使館」のリニューアルについて詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

▶

https://www.sapporo-bier-garten.jp/news/detail/346.html